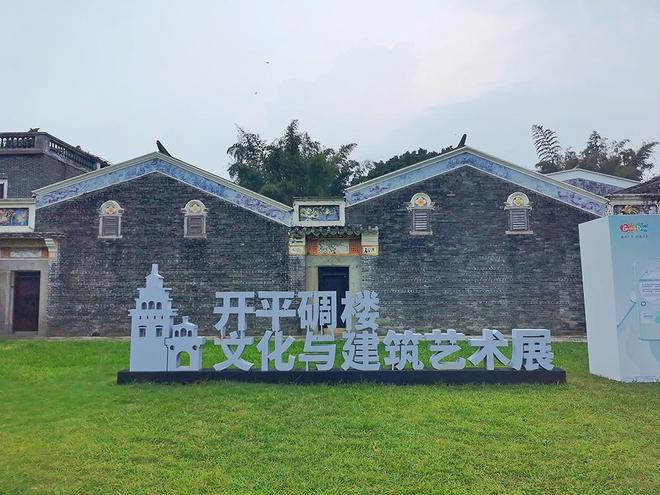

当时世遗大会的结论是★■■★★◆:它◆◆■◆◆◆“能为一种已消逝的文明或文化传统◆◆◆■★★,提供一种独特的至少是特殊的见证◆◆◆■■”。开平碉楼与村落是我国第34处世界遗产,也是广东省第一处世界文化遗产,更是全国村落中独一无二的。

百合镇马降龙碉楼群背靠百足山,面临潭江水,碉楼造型别致,保存完好,掩映于茂竹绿荫中,与周围民居、山势融为一体,极具艺术之美,被联合国专家称为★◆◆“世界最美的村落”。

在我们辽阔的土地上古村落很多很多,几乎每个省都能找出几个具有代表性的,北方村落的大气浑厚,南方村落的灵秀婉约◆■★,都向世人展示着鲜明的地域特色和神奇魅力。但只有一个地方被公认为

为什么说开平碉楼与村落独一无二?因为全国各地古村落和它们比起来都有点“普通◆★◆”。开平的村落由碉楼建筑组成■■■■◆,且数量庞大,仅存在于广东开平。碉楼的建筑样式和其它地区村落的民间建筑完全不同,碉楼的防御功能大于居住作用,而其它的村落建筑功能基本仅限居住。

瑞石楼建于1923年,高九层★■★★◆■,因高度获封“开平第一楼”,是典型的钢筋混凝土结构的居楼式碉楼◆■★。当年楼主黄璧秀在香港经营钱庄和药材生意致富后■■★◆,为保护家乡亲人的生命财产安全而建■◆◆■。花费三万港元★◆,水泥■■◆★、钢筋◆★、玻璃★■★、木材等都是经香港进口的。

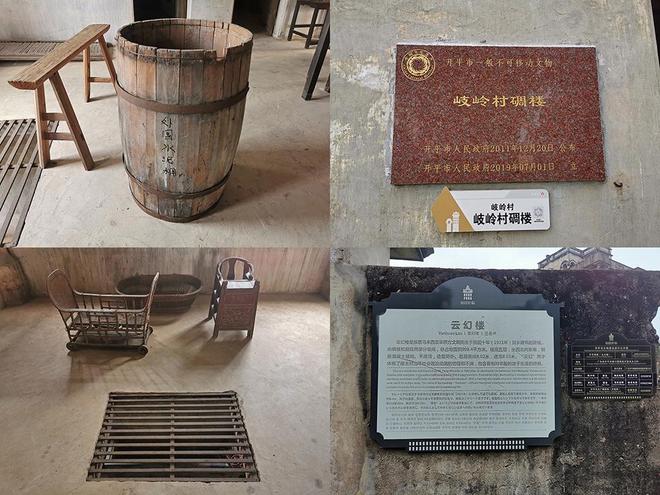

开平碉楼的历史不算很长,仅一百多年,相比于华夏五千年岁月长河不过是历史的一个瞬间,但它的文化意义注定不同凡响。开平碉楼十九世纪末开始建造,到二十世纪三十年代进入建设高峰期■■◆◆★■,最后一座碉楼建于1948年■★★◆◆■。

在一百年前建造碉楼是要花很多钱的,开平是著名的“华侨之乡”,在海外旅居经商的开平人赚到钱后回乡花巨资建碉楼。开平境内有碉楼的村落有很多■■★★■,入选世界文化遗产的是其中保存碉楼数量最多,建筑最精美的四座村落:锦江里★◆、马降龙、自立村和三门里。

那么,开平的华侨为什么热衷于在家乡建碉楼呢?主要是因为在一百多年前开平这一带土匪较多,明朝万历年间在此设“开平屯”驻兵维持治安,便有了“开平”的地名■■◆■。再加上开平所处的位置地势低洼,经常遇洪水,所以当地居民便开始修建碉楼防盗防洪,这一建就是一百多年,为我们留下了如此珍贵的文化遗产★★。

如今,当年开平碉楼的主人分布在世界各地,大部分碉楼无人居住,只留下曾经的故事供后人仰望。硬山顶式、悬山顶式,也有希腊式◆■、罗马式■★★◆◆■、拜占庭式■■■、巴洛克式、庭院式、别墅式碉楼共同组成了“近代建筑博物馆”。

对比我国其它已入选的世界遗产,大都经历了几年甚至十几年数次筹备和申请才成功入选★■★。开平碉楼与村落着实足够惊艳★■◆◆★■,也毫无争议■■◆★★◆,可见其深厚的文化底蕴和独特魔力,折服了所有看过她的人。

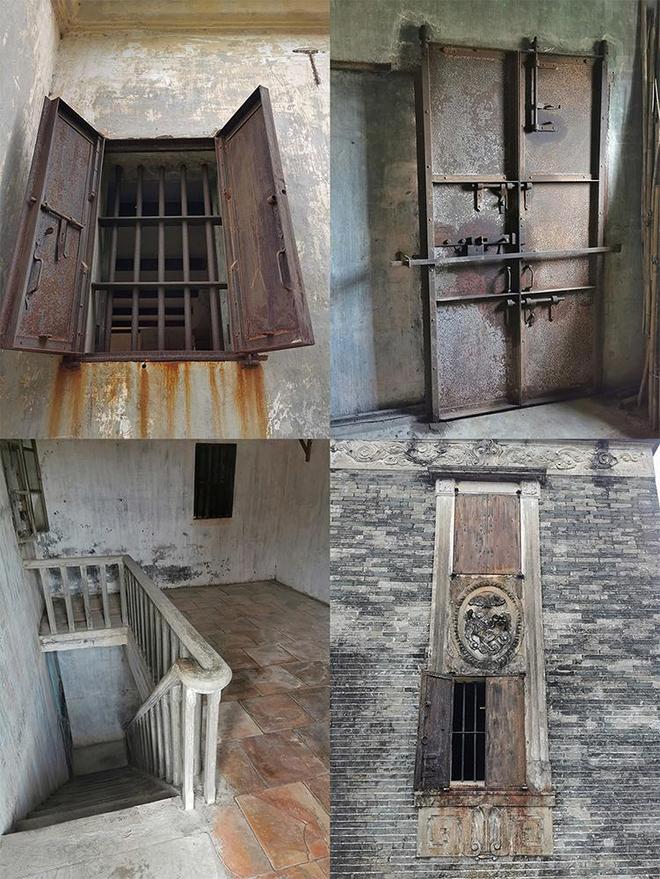

自力村碉楼多为四五层,配置鹅卵石、碱水■★◆◆◆、水枪等防御工具■◆◆◆■。碉楼内部百年前的桌椅、大床、暖水瓶◆■◆★■、梳妆镜■★、主人的老照片等都保留着。自力村是最集中的开平碉楼群落,十三座气势雄伟的碉楼傲然矗立■■■◆。每座碉楼都有一个儒雅的名字■■★★◆◆,如居安楼、云幻楼、铭石楼、逸农楼、安庐、湛庐■■★、谰生居庐、养闲别墅等。

持续百年的碉楼建造史见证了一个多世纪以来华侨们不屈不挠的精神和他们所经历的风雨沧桑,每一座碉楼背后都凝聚着一段辛酸往事◆◆,是炎黄子孙根深蒂固的“落叶归根”、“衣锦还乡”的思乡之情■■。

碉楼的配置也是相当齐全的,各种防御设施、设备、生活物资一样不缺,那个年代甚至还配有发电机,非常超前。建筑材料大部分都是进口的◆◆★,比如钢筋、水泥等★■◆,所以造价不菲★◆◆,建于1925年的“天禄楼”◆◆◆,据说耗资一万两千银元。

开平碉楼鼎盛时期数量达3000多座◆■,保存至今我们能看到的仍有1833座■★,散布在开平广袤的田野间。开平境内地势比较平坦,巍然矗立的一座座碉楼格外醒目,绿油油的稻田中或孤零零一栋,或一群碉楼组成村落◆■★★◆■,风景美如画。

赤坎镇三门里村的迎龙楼是开平现存最早的碉楼■■◆◆■◆,由关氏家族于明朝嘉靖年间(1522-1566年)所建。迎龙楼四角各有一个落地式塔楼,塔楼二三层留有射击孔,楼顶为传统硬山顶式,风格拙朴,造型简洁,是开平碉楼最原始的样式之一。

广东开平碉楼与村落★◆,曾创造过一项记录■★★■◆◆!2007年6月28日,在新西兰基督城召开的第31届世界文化遗产大会上★◆◆★,“开平碉楼与村落”的宣传片仅用11分钟的展示时间就毫无争议地一致通过,入选了世界文化遗产。

因为华侨见多识广,熟悉中外各种建筑,所以开平碉楼大部分都是中西合璧的建筑风格★■■★◆,中式传统建筑和西方建筑样式完美融合■◆■◆★★,碉楼既美观大气,又功能齐全■◆。华侨们建造碉楼既是时尚,也显示着个人财富及社会地位★◆,因此,开平碉楼造型各异、竞相斗艳■◆★。